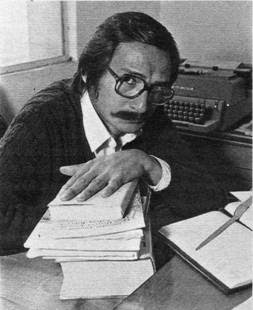

Encontré este cuento en una vieja y conocida revista arequipeña llamada Jornada Poética, la cual fue difundida entre octubre y diciembre de 1976. Edmundo de los Ríos (1944-2008), ganador de una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de 1968 por su excelente novela Los juegos verdaderos, colaboró con El ángel que quedó hasta el final, cuento de prosa densa y rítmica que nos narra una historia que limita entre lo fantástico y realista. El estilo encandila, no cabe duda. Romper los tejidos de su lenguaje lírico es un reto que nos revelará a uno de los mejores escritores peruanos de las últimas décadas.Transcribo el cuento tal y como está en la revista:

EL ÁNGEL QUE QUEDÓ HASTA EL FINAL

No habré puesto ni la primera letra en estas líneas que pretenden ser narración, y quizá espeluznante, de no ser la amada quien a ello me obligó.

Después de todo, yo pensé, y ella, la amada, me hizo comprender con mayores razones, él está muerto, y así esta historia no ha de fastidiar a nadie.

No se puede dejar de pensar, más bien, que pareciera –será la falta de costumbre de vernos como muertos– que pareciera, digo, que uno espera la muerte de otros para escribir rasgos de esas inexistencias.

Es, pues, de un tío de quien hablo; y como debe decirse en los escritos para no abundar en datos: ha mucho tiempo queurió.

Hablo, se ha dicho ya, de que nada de lo escabroso que hay en este hecho perjudicará a nadie, aunque en el vivir casi nada perjudica, o perjudica tanto que con poco que se haga bien todo se salva, y se salva todo y mucho a la vez.

Se trata, sin embargo, que habiendo muerto, resucitó.

(Ahora hay que creer o no. ¿Por qué ser responsables por dudas ajenas?)

Fue atropellado una tarde por automóvil en la forma más aparatosa. Quedó tirado en el pavimento, borbotando sangre, coagulándose conductos de sangre, y montón de gente que se aproximaba y hacía ruedo ante el cadáver, y policía discutía con hombre chofer que se apretaba la cabeza como si le doliera fuerte, y era que no entendía cómo pudo matar a un hombre por culpa de manejar rápido, no sé qué tenía que hacer.

Después periódicos abiertos con diferentes titulares y fotos cubrían el cuerpo del hombre muerto, o inconsciente pero dado por muerto porque alguien bien informado que tocó el corazón exangüe y oyó oreja pegada a pecho, dijo que muerto estaba; pero el hombre en esa circunstancia de ya no perturbaciones, ensangrentado, oh Dios mío, cómo pedir, pedir, que le apretaran el pecho, que masajearan con fuerza sobre el corazón paralizado: volvería a la vida, de ahí donde estaba franqueando, de donde no se retorna más, umbral de inconsciencia letal que lo hundía o se hundía en ella, y una voz que le reclamaba un movimiento, uno solo por favorcillo para salvarse antes de que ya no haya la menor posibilidad, ¡un movimiento!

Ocurrió entonces: movimiento: contracción: una fibra restallando, un brazo vibrando, pero los papeles de periódico disimularon el tan grande esfuerzo, y solo hoja de periódico se corre dejando descubierto coágulo como tarántula sobre mano macilenta. ¡Entonces! Había segunda, segunda, definitiva oportunidad. Y movió otra vez –la fuerza, el esfuerzo cuando es desmesurado es como deshacerse–, y sintió un dedo que se derretía, un brazo que se hacía agua. Y alguien dijo “no está muerto”.

Ya pudo descansar. Esperó empapado en masa de nada, como de nada, de humo y nube que no es nada, entre sonidos brutales oscuros sin sonido. Esperó.

Llevaron a hombre destrozado por llantas de automóvil en ambulancia.

No alargar la historia es necesaria consigna: mucho tiempo después salió del hospital. Estaba bien, al parecer. Solo con el rostro desfigurado, sin nariz propiamente, los labios arrancados y toda la parte izquierda del rostro como cuando tocamos grasa gruesa para bielas o motores y se pega alargándose en la mano, así, y mutilado de piernas y brazos.

Pero aquí un alto.

Como quien borra la pizarra de los ojos. No es por este camino la historia. La verdad, siempre en el fondo la misma, es otra. No hubo atropellamiento y papeles de periódicos cubriendo el cuerpo ensangrentado sobre el asfalto reblandecido por el calor.

Vale más decir que un día el tío cayó en cama. ¿La razón?: el misterio más cruel y terrible: ese enfermar sin causa y súbita y de carácter mortal.

Ahí estaba agonizando. Aterrados sus ojos que miraban pidiendo no sé qué perdones y qué horrendedades de ojos y gestos y sudores que no alcanzaban las palabras en una boca entreabierta, reseca; asquerosamente desfigurado el rostro ante el espanto, en espasmos.

Pero al amanecer de dos o tres días después del agonizamiento, o al amanecer de la misma noche, el tío pareció ya no morirse, y hasta tomó caldo de gallina y alcanzó a bañarse: sin oír palabras: bañarse temprano en la madrugada con tal refriego de agua en su cuerpo que era como para creer que en agua quería limpiar de mal su cuerpo maltratado.

Desde entonces el tío contó a toda buena persona que quería escucharle, y poco a poco, día a día, y más mientras más tiempo pasaba, como si así advirtiera con mayor claridad lo que había ocurrido aquella noche de agonizamiento, cubierto por hojas de periódico ensangrentadas o por las sábanas sudorosas de su cama acolchada: junto a él a cada lado junto a sudores y sangres, hubo dos presencias o sombras o alucinaciones o personas que esperaban su último aliento. Así contaba el tío para que no se creyera de primera intención en locura.

Y una de esas presencias era como de ángel, como hermoso muchacho adolescente de amor que lloraba a su lado, impotente de hacer más.

Y sus lágrimas de niño dulce eran gozo para aquel que en la desesperación de la agonía más debía aterrarse que aplacentarse, pero así era tal tan grande hermosura y contentamiento del muchacho ángel ante mí.

Y al otro extremo, como sombra de frialdad, casi sin distinguirse, muerte que se prendía, la otra presencia, decía el tío, era de miedo y agotamiento.

Al contraerse el músculo exánime, al brillar el movimiento, y al correrse las hojas de los periódicos manchados de sangre con moscas desordenadas, y al escuchar la voz del peatón que decía “está vivo”, y que otro decía “ambulancia”; o de creerlo en su cama, al lograr desprenderse de las sábanas y acompañado por el muchacho ángel, llegar contra las opiniones de los parientes que lo veían agonizante sin razón –que la muerte negra hace perder todo–, llegar fuera de la habitación y enfrentarse al cielo, a la negrura del cielo, y ver como si viera por primera vez la estrellas, y sentir, levantando los brazos en alto, que las estrellas, esos puntitos rutilantes y azulados en la negrura del cielo, van penetrándolo de afiladas voces agujas azuladas hasta que el cielo, amanecer, fue azulándose, y los familiares lo regresaron a la cama ya salvo porque así lo sabía él, y la ambulancia partió llevándolo salvo hacia el hospital sin ningún periódico encima, ninguna página ensangrentada, ningún rostro lloroso.

Sí lloroso su rostro. Sí ensangrentado él por su propia sangre.

Contada está la historia espeluznante.

¿Por qué no haberla contada en vida

del tío?

Daremos cuenta por qué no fue así,

tal dice la amada.

Ocurre que hasta la muerte ya verdadera del tío, que fue plácida (durante noche y encontrado expirado al amanecer), el tío contó a todos; contaba con sus ojos fijos en el horizonte, fijos en un punto, atravesando todo obstáculo de por medio: contaba con sus ojos profundos, casi vacíos, cuencas desde donde salía como brota-lágrima brillo especial de locura y falsedad, de mezquindad y verdad, y narraba la veracidad de su acontecer y de su regreso de las sombras del reino de la nada, de la muerte, yo el resurrecto por obra de Dios.

Y ante sus ojos, ante ese brillo, en ese brillo que alcanzaba la bondad ya sin ninguna traba, y que se humedecían sin poder llorar, era mejor creerle y no dudar.

Por eso, la amada, aquí, a mi lado, tocando con sus suaves manos de amada amante y amantísima mi pelo cortado al rape, quisquilludo escobillón amado, dice que al contar ahora la historia del tío, “qué importa ya si se duda”.

Nosotros dudamos. Nosotros dudamos y por eso escribimos la historia del mejor modo posible.

Pero cuando veíamos los ojos del tío nosotros no podíamos dudar.

Hace tanto tiempo que murió que ahora al recordarlo creemos que podemos dudar libremente.

Esa es, finalmente, la condición del hombre en la tierra: poder dudar y poder estar en certeza. Aunque para ello condición sea jugarse la vida, como si cada instante fuera rodar de dado.

Amada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario